লিখেছেন: অরুণ কুমার

অনুবাদ: রুদ্র আরিফ

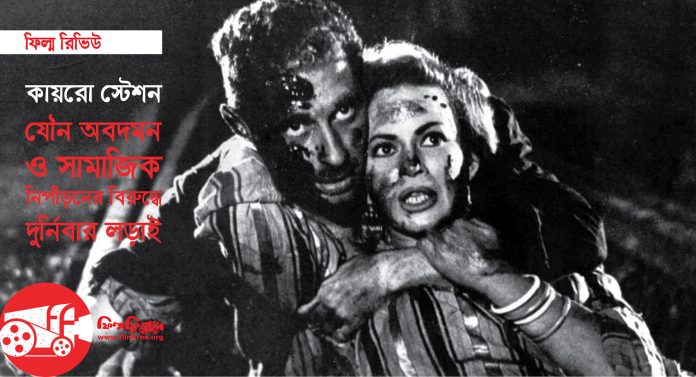

কায়রো স্টেশন

Bab el hadid

ফিল্মমেকার: ইউসেফ শাহিন

স্ক্রিনরাইটার: মোহাম্মদ আবু ইউসেফ; আবদেল হাই আদিব

প্রডিউসার: গ্যাবরিয়েল তালহামি

সিনেমাটোগ্রাফার: আলভাইস অরফেনালি

এডিটর: কামাল আবু এলা

কাস্ট [ক্যারেকটার]: ইউসেফ শাহিন [কিনায়ি]; হিন্দ রোস্তম [হানুমা]; ফরিদ শাকি [আবু সিরি]; হাসান আল বারুদি [মাদবুলি]

রঙ: সাদাকালো

ভাষা: মিসরীয় আরবি

রানিংটাইম: ৭৭ মিনিট

রিলিজ: জুলাই ১৯৫৮

মিসরের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিতর্কিত ফিল্মমেকারদের অন্যতম ইউসেফ শাহিনের সিনেমা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার এক অবাধ এনার্জি, অকপট ও নিখুঁত ভিজ্যুলাইজড উদাহরণ কায়রো স্টেশন। ১৯৫০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৩৬টি ফিচার ফিল্ম বানিয়েছেন শাহিন। এরমধ্যে তার একাদশতম এবং অনেকের মতেই ‘শাহিন দ্য অথর ফিল্মমেকার’ হিসেবে প্রথম সৃষ্টি কায়রো স্টেশন তাকে প্রথমবারের মতো শিল্পগত বিরাট ব্রেকথ্রু এনে দেয়।

স্বর ও স্টাইলের সারগ্রাহী মিশ্রণে কায়রো স্টেশন ইউসেফ শাহিনের অর্জনের মুকুটে দাঁড়িয়ে রয়েছে শীর্ষ পালক হয়ে। এটি অংশত ইতালিয়ান নিওরিয়ালিজমের শিরায় ভর করা সমাজভাষ্য, অংশত হালকা মেজাজের কমেডি এবং অংশত সাইকোসেক্সুয়াল হরর। কোনো না কোনোভাবে এই একেবারেই ভিন্ন স্টাইলগুলো পরস্পর সহাবস্থান করে এক অবিশ্বাস্যরকমের মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। অবশ্য মুক্তিকালে সিনেমাটি সমালোচক ও দর্শকের কাছ থেকে যথাযোগ্য সমাদর পায়নি, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।

…

প্রথম

প্রদর্শনের

২০ বছর পর

অবশ্য সিনেমাটির

পুনরাবিষ্কার ও প্রশংসার

জীবন শুরু

হয়

…

কায়রো স্টেশন নিয়ে লেখা দীর্ঘ প্রবন্ধ ব্রোকেন হার্ট অব দ্য সিটিতে সিনে-গবেষক জোয়েল গর্ডন লিখেছেন, সিনেমাটির প্রাথমিক প্রদর্শনীকালে নিজ মেলোড্রামাটিক জনরার প্রচলিত রীতিনীতি থেকে শাহিনের এক আমূল প্রস্থান ঘটে গিয়েছিল, যদিও কায়রো স্টেশন-এ যৎসামান্য মেলোড্রামা ঠিকই রয়েছে। ১৯৫০-এর দশকের শেষভাগে মিসরীয় সিনেমাপ্রেমীরা যখন পীড়াদায়ক বিভাজন এবং সাইকোসেক্সুয়াল আচার-আচরণের অবাধ অন্বেষণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে সময়ের বিদেশি সমালোচকেরা তখন এই সিনেমাকে না-নিওরিয়ালিস্ট স্ট্যান্ডার্ড, না-মেলোড্রামা– এমন এক হাইব্রিডাইজড ফিল্ম-ফর্ম হিসেবে করেছিলেন তুচ্ছ। প্রথম প্রদর্শনের ২০ বছর পর অবশ্য সিনেমাটির পুনরাবিষ্কার ও প্রশংসার জীবন শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শাহিন আজীবন সম্মাননা পদক লাভ করার পর আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিতি অর্জন করতে থাকে সিনেমাটি; সেখানে এটি প্রদর্শিতও হয়। (অবশ্য তারও আগে, নিজের নিল বয় সিনেমার প্রদর্শনীর জন্য ১৯৫১ সালে কানে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এই ফিল্মমেকার।)

১৯৫০ ছিল মিসরের ইতিহাসের সবচেয়ে অশান্ত দশকগুলোর একটি। ওই দশকেই রাজতন্ত্রকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন জামাল আবদেল নাসের, এবং ১৯৫৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির রাষ্ট্রপতি হয়ে ওঠেন, আর ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করে যান। অশেষ সংকট ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ভেতর কায়রোয় জীবনযাত্রা টালমাটাল হয়ে ওঠে। বলে রাখা ভালো, সেই একই সময়কালে সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানিকে নাসের রাষ্ট্রীয়করণ করলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সংকট।

যাহোক, এ রকম ক্রান্তিকালেই ইউসেফ শাহিনের মতো ফিল্মমেকারেরা ন্যাশনাল সিনেমার অনমনীয় সীমারেখাগুলো অতিক্রম করতে শুরু করেন। বৈপ্লবিক শাসনামলে সেন্সরশিপের মানদণ্ডগুলো খানিকটা শিথিল হয়ে এলে ক্যামেরা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে সমাজের অসুস্থ তল্লাটগুলোর দৃশ্যবন্দি করার সুযোগ নেন ফিল্মমেকারেরা; যদিও জনদাবির মুখে কায়রো স্টেশনকে রাখা হয় নিষিদ্ধ করে।

দুর্দান্ত এক মন্তাজের ভেতর দিয়ে শুরু হয় সিনেমাটি। তাতে ভয়েস-ওভার দাবি করে, ‘কায়রো স্টেশন এই রাজধানীর হৃৎপিণ্ড।’ আর স্টেশনটি ক্রমবর্ধমান সমাজ-রাজনৈতিক সংঘাতগুলো সহকারে শহরটির মাইক্রোকজমে পরিণত হয়। সিনেমাটির আখ্যান মাত্র একদিনের, তা-ও শুধু ১১ ঘণ্টার। ভয়েস-ওভারটি সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র কিনায়ির [এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বয়ং ইউসেফ শাহিন] একটি নিখুঁত প্রারম্ভিক পরিচয় জাহির করে: তাতে ওর পরাজয় ও অদম্য যৌন-নৈরাশ্যেরও ইঙ্গিত মেলে।

ন্যারেটরের নাম মাদবুলি। একজন অমায়িক বয়স্ক লোক। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে একটি পত্রিকার দোকান চালায় সে। হরদম হাস্যকর মানুষে পরিণত হওয়া বেচারা কিনায়ির প্রতি মমত্ব ছড়িয়ে পড়ে ন্যারেটরের কণ্ঠে।

কিনায়ি পেশায় পত্রিকার হকার; এক জরাজীর্ণ টিন-শেডের নিচে বসবাস তার। সেই জায়গায় স্বল্প পোষাকের নারীদের ছবিতে ভরা। সকাল সাড়ে সাতটার কাহিনি বর্ণনা করে শুরু হয় সিনেমা। তাতে দেখা মেলে– বিজনেস স্যুট ও ট্রেডিশনাল পোশাক পরিহিত একদল মধ্যবয়সী লোক টিকেট কাউন্টারের সামনে অপেক্ষমান। একটা লোক এক তরুণীর দিকে কুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। টিকেট কাটার জন্য আরেকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে ভুল সারিতে। এইসব ছোটখাট চাহনি ও বিশৃঙ্খলাই কাহিনির প্রেক্ষাপটে বাস্তববাদ জড়িয়ে নেয়, যা কি না একইসঙ্গে ফুটিয়ে তোলে জাগতিকতা ও অসাধারণত্ব।

ফিল্মমেকার শাহিন দ্রুতই সিনেমার আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে হাজির করেন পর্দায়: ঝুড়িতে করে যাত্রীদের কাছে অবৈধভাবে কোমল পানীয় বিক্রি করা ও হরদম গার্ডদের তাড়া খাওয়া রূপসী ও স্বাধীনচেতা তরুণী হানুমা [হিন্দ রোস্তম অভিনীত]; এবং শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে উদগ্রীব এক আদর্শবাদী ও শক্তিশালী কুলি আবু সিরি [ফরিদ শাকি অভিনীত]– যে কি না আবার হানুমার বাগদত্তা।

তেজস্বী হানুমার প্রতি কিনায়ি ঘোরগ্রস্ত। অল্প কয়েক মুহূর্তে ওই তরুণীকে সে অশ্লীলভাবে আড়চোখে দেখেও। হানুমাকে এক কোণায় নিয়ে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। গ্রামের বাড়িতে দুজনে মিলে শান্তিতে বসবাসের স্বপ্নও দেখায়। বলে, ‘আমাদের সন্তানদের আমরা অনেক আদর-স্নেহ করব।’ এই কথাগুলো বলার সময় তাদের চোখে ঝিকমিক করে ওঠা বেদনা জানান দেয়, শৈশব খুব কষ্টে কেটেছে কিনায়ির। কিন্তু হানুমা তখন নিজের বাক্স গুছাতে ব্যস্ত, যেন সান্ধ্যকালীন ট্রেনে উঠে, পরের দিন আবু সিরিকে বিয়ে করতে পারে। এরইমধ্যে নিজের দলের লোকদের নিয়ে সেখানে এসে হাজির হয় আবু সিরি; কেননা, ওইদিনই স্টেশন সফরে আসার কথা সরকারি কর্মকর্তাদের। আবু সিরির দলে অন্তত ৫০ জন শ্রমিক। তাদের উদ্দেশে সে জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়; আশা জানায়, দুর্নীতিবাজ বুড়ো নেতা আবু জামেলের কর্তৃত্ব থেকে তাদের মুক্ত করার।

…

হরদম

উপহাসের

পাত্র কিনায়ি

আবেগাত্মক ও

শারীরিক আঘাতের

শিকার হতেই

থাকে

…

সিনেমাটির অন্যান্য খেয়ালি এপিসোডের মধ্যে একটিতে অপ্রত্যক্ষভাবে দেখা মেলে কুখ্যাত এক খবরের– একটি ট্রাংকে নারীর ধড় পাওয়া গেছে, যার মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হদিশ নেই। এদিকে হরদম উপহাসের পাত্র কিনায়ি আবেগাত্মক ও শারীরিক আঘাতের শিকার হতেই থাকে। এইসব আঘাতের পাশাপাশি অবদমিত যৌন-নৈরাশ্যের কারণে বিকৃতি ধীরে ধীরে তার বিপর্যন্ত মনোজগতে একটি ‘নিখুঁত’ পরিকল্পনার জাল বিস্তার করতে থাকে।

আবদেল হাই আদিব ও মোহাম্মদ আবু ইউসেফের লেখা এই দুর্দান্ত স্ক্রিপ্ট কিনায়ির জটিল বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ে দারুণভাবে বোঝাপড়া করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, কিনায়ি একজন বিকৃতমস্তিষ্ক ও ত্যক্ত-বিরক্ত ব্যক্তিসত্তা– যে কি না নারীদের স্তনভাঁজ কিংবা দেহ-বাঁকগুলো এক পলক দেখার জন্য হরদম উদগ্রীব। যদিও চরিত্রটি ভালোবাসার মতো কেউ নয়, তবু তার মধ্যে একটি মানবসত্তা রয়েছে; নিজ শিকারের সন্ধানে সে কোনো দানব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কিনায়ি চরিত্রে শাহিনের অনবদ্য অভিনয় চরিত্রটিতে একইসঙ্গে সমবেদনা ও অবজ্ঞা জাগানিয়া চরিত্রের গভীরতা দিয়েছে।

…

অভিনেতা

হিসেবে শাহিনের

মুখের নিখুঁত অভিব্যক্তি ও

শারীরিক ভাষা যেন কোনো

যৌন-অবদমিত ব্যক্তিমানুষের

মনোজগতে জানালায়

নজর বোলায়

…

কিনায়ির চোখে এক আহত জন্তুর চাহনি এঁটে দিয়েছেন শাহিন; নিজ চাহনি দিয়ে চরিত্রটি যেন নারী শরীরগুলোকে গোগ্রাসে গিলে খায়। অভিনেতা হিসেবে শাহিনের মুখের নিখুঁত অভিব্যক্তি ও শারীরিক ভাষা যেন কোনো যৌন-অবদমিত ব্যক্তিমানুষের মনোজগতে জানালায় নজর বোলায়। পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে ফিল্মমেকার শাহিন স্বীকার করেছেন, কিনায়ির মতো একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও আবেগাত্মকভাবে ত্যক্ত-বিরক্ত চরিত্রের জন্য সে সময়ে কোনো মিসরীয় অভিনেতা তিনি খুঁজে পাননি বলে নিজেই অভিনয় করেছেন।

এই সিনেমাকে মাস্টারপিসের মর্যাদায় উন্নীত করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে এর গ্রাউন্ডব্রেকিং ডিরেকশন টেকনিকগুলো। কিনায়ির অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবনাগুলোকে শাহিন কোলাহলপূর্ণ ও জীর্ণ পরিবেশের সঙ্গে সুনিপুণভাবে একাকার করে তুলেছেন। নিজ পারিপার্শ্বিকতার প্রতি ওই চরিত্রের ঘোর, আতঙ্ক ও রোমাঞ্চকে তিনি যেন অনেকটাই ব্রেসোঁধর্মী পন্থায় স্পর্শ করেছেন এখানে। এ ক্ষেত্রে প্রিয় পাঠক/দর্শক, এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রেসোঁর সেই স্বতন্ত্র ফিল্ম-ফর্মের আবির্ভাব অবশ্য ঘটেছিল কায়রো স্টেশন-এর এক বছর পর মুক্তি পাওয়া বিখ্যাত ক্ল্যাসিক সিনেমা পিকপকেট-এ।

যাহোক, কিনায়ির উন্মত্ততার যে সুনিবিড় প্রকাশ শাহিন ঘটিয়েছে, তা আরেক মাস্টারফুল ফিল্মমেকার মাইকেল পাওয়েলের কথা মনে করিয়ে দেয়। তা ছাড়া, আলো ও অন্ধকার নিয়ে এই ফিল্মমেকারের ক্যারিশমা মনে করিয়ে দেয় ফ্রিৎস লাংয়ের কথা, বিশেষত ত্যক্ত-বিরক্ত ব্যক্তিসত্তা নিয়ে ওই ফিল্মমেকারের প্রাথমিক নিরীক্ষা এম [১৯৩১] সিনেমাকে। আরও মনে করিয়ে দেয় হিচককধর্মী অনুষঙ্গগুলোকেও। বলা বাহুল্য, ঘোরগ্রস্ততা ও ঈক্ষণকাম হলো লাং, হিচকক ও মাইকেল পাওয়েলের সিনেমাগুলোতে পুনরাবৃত্ত থিম।

এদিকে, দিনের বেলা একটি গুদামঘরে আবু সিরি ও হানুমার মধ্যকার লীলা যে কিনায়িকে ভীষণ জ্বালাতন করে, সেই শট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তার চেহারার একটি ক্লোজআপ শটের মধ্যে জাক্সটাপোজ হয়ে ঢুকে পড়ে রেলওয়ে ট্র্যাকের শট, তাতে ট্রেনের চাকাগুলো মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে থাকে। এই দুই সুনিয়ন্ত্রিত শটের মধ্যকার সম্পর্ককে আমরা শুধু এক করতেই পারি না, বরং বুঝে যাই চরিত্রটির মনোজগতে তখন কী চলছে।

যৌন-অবদমিত পুরুষের থিমকে শাহিন যেভাবে পাঠ করেছেন, সেটি এই থিম নিয়ে বানানো অন্য সিনেমাগুলো থেকে কায়রো স্টেশনকে আলাদা করে দেয় এর হালকা মেজাজের কমিক স্পর্শের মাধ্যমে। কিনায়ি যখন সহিংসতার পথ বেছে নেয়, তখন তার সামনে একটা রাস্তাই খোলা থাকে; ছোট-বড় ছুরিগুলো যেন কোনো পুংলিঙ্গের প্রতীক হয়ে ঝুলছে– এমন একটি ছুরির দোকান দিয়ে শুরু হয় শটটি। কিনায়ির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একেবারেই অনবগত বিক্রেতাটি জানতে চায়, ‘তোমাকে সাহায্য করতে পারি?’

কোমল পানীয় বিক্রেতা তরুণীদের মধ্যে চলতে থাকে কথোপকথন; গার্ডদের রক্তচক্ষু থেকে শুরু করে ফূর্তিবাজ লোকদের হুল্লোড়– এই তরুণীদের কঠিন জীবনসংগ্রাম ফুটে ওঠে সেই আলাপে। এমনই এক উল্লসিত ও স্টাইলাইজড দৃশ্যে হানুমা যখন বিশ্রিভাবে নেচে ওঠে একটি রক-অ্যান-রোল গ্রুপের মিউজিকের তালে, আর ক্যামেরা কিংবা রক্ষণশীল দর্শক হয়তো তখন ফেলে চোখের পলক। স্টাইলের এমন দারুণ সম্মিলনের পাশাপাশি নিজ নিও-রিয়ালিস্ট প্রেক্ষাপটের প্যালেটেও দোলা বাড়িয়ে দেন শাহিন। কায়রো স্টেশনটি ফ্রেমবন্দি হয় হকার, ভিক্ষুক থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মকর্তা ও ধনী-সুবেশী যাত্রীদের আবেগ ও কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর এক জায়গায়।

যদিও শাহিনের ভাণ্ডারে থাকা মিড কিংবা লো-লেভেল শটগুলো সমব্যথী হয়ে ওঠে গরিবের দুর্দশার প্রতি, তবু তিনি সমাজের অন্য স্তরের মানুষগুলোকে ক্লান্তিকরভাবে খলনায়ক বানাননি। তাই সিনেমাটির চূড়ান্ত শটে ফুটে ওঠা রূপসী অথচ পীড়িত কুমারীর নিঃসঙ্গতা ঠিক কিনায়ির পরাধীনতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, একই রকমের বেদনার প্রতিধ্বনী তোলে। এই বেনামী তরুণী চরিত্রও কিনায়ির সহানুভূতিশীল অন্তস্তলের মনোজগতের রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। এই তরুণীর কাহিনি আমরা পড়তে পারি শুধু কিনায়ির চোখ দিয়েই, তার বিকৃতমস্তিষ্কের চাহনিকে হিসেবে না নিয়েই।

কায়রো স্টেশন-এর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে মেলোড্রামার পরশ; তবু তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তবচিত্রের চেয়ে কম কিছু নয় এটি। একটি সমাজের বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতকে ধারণ করা এই সিনেমা একই সঙ্গে দারিদ্র্য ও সামাজিক অসুস্থতার গভীরে প্রোথিত শেকড়ের চালিয়েছে অনুসন্ধান। এটি তিন ব্যক্তিসত্তার এক সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণও জাহির করেছে– যা কি না একদিক থেকে একটি দেশের সম্মিলিত প্রতিমূর্তি, যে দেশের একটি শ্রমিক সংগঠনের যেমন দরকার, তেমনি দরকার দেশটির অনমনীয় যৌন-সীমারেখাগুলোও উৎরে যাওয়ার।

বিস্তৃত ও সংকীর্ণ– উভয় দৃষ্টিকোণগুলোকে যে নিবিড়ভাবে শাহিন ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতেই সম্ভবত সিনেমাটি নিজ ক্লাসিক মর্যাদা পেয়েছে। একটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যটিকে ছোট করা– প্রচলিত এমন পন্থায় হাঁটেননি এই ফিল্মমেকার; বরং নিখুঁতভাবে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের ওপর চালিয়েছেন পর্যবেক্ষণ।

অরুণ কুমার: সিনে-সমালোচক; ভারত

সূত্র: হাই অন ফিল্মস। অনলাইন ফিল্ম জার্নাল। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

![হাত ধরাধরি করে বেড়ে ওঠা ইরানি সিনেমা ও আব্বাস কিয়ারোস্তামি [৩/৬] আব্বাস কিয়ারোস্তামি](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2020/07/kiarostami-3-218x150.jpg)

![হাত ধরাধরি করে বেড়ে ওঠা ইরানি সিনেমা ও আব্বাস কিয়ারোস্তামি [৪/৬] আব্বাস কিয়ারোস্তামি](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2020/07/kiarostami-lead-218x150.jpg)

![বার্গম্যান অথবা বারিমনের আত্মজীবনী [কিস্তি-৫]](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2016/09/bergman-formate-5-218x150.jpg)

![মৃণাল সেনের আত্মজীবনী [১] MRINAL SEN](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2018/12/MRINAL-SEN-LEAD-218x150.jpg)