কে. কে. মহাজন

জন্ম । ২ অক্টোবর ১৯৪৪; গুরদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত

মৃত্যু । ১৩ জুলাই ২০০৭; মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, ভারত

মূল। আপারস্টল প্রতিনিধি ।। অনুবাদ । নিকোল রহমান

কে. কে. মহাজন নিঃসন্দেহে ছিলেন ভারতের অন্যতম সেরা সিনেমাটোগ্রাফার। ৮০টির মতো ফিচার ফিল্ম, ১০০টি কমার্সিয়াল, ২০-এরও অধিক উল্লেখযোগ্য ডকুমেন্টারি ও টিভি সিরিয়ালে ক্যামেরার জাদু দেখিয়েছেন তিনি। এফটিআইআই [ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া; ‘পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট’ নামেও পরিচিত] থেকে ১৯৬৬ সালে তিনি মোশন পিকচার ফটোগ্রাফি কোর্সে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। কৃতী ছাত্র হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন স্বর্ণপদক। অন্যদিকে, পেশাগত জীবনে চারবার জিতে নিয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। মেইনস্ট্রিম ও আর্ট-সিনেমা– উভয় জগতেই তার সিনেমাটোগ্রাফিক অবদান ভারতীয় তথা এশিয়ান সিনেমার ভুবনে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে।

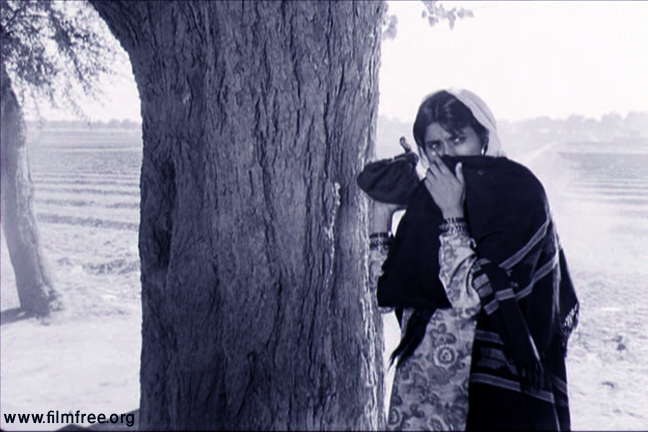

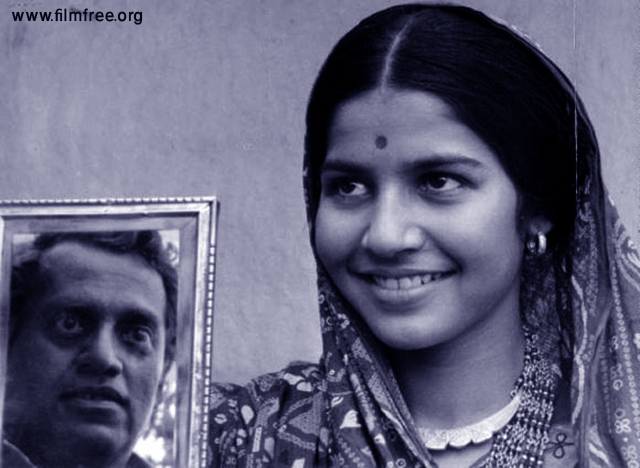

ইন্ডিয়ান নিউ ওয়েভ সিনেমার ভিত্তি গড়ে দেওয়ার পেছনে, ক্যামেরা হাতে জোরালো ভূমিকা রেখে গেছেন তিনি। ১৯৬০ দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৭০ দশকের প্রথমভাগ পর্যন্ত, মৃণাল সেনের ভুবন সোম [১৯৬৯], বাসু চ্যাটার্জির সারা আকাশ [১৯৬৯], মনি কাউলের উসকি রুটি [১৯৭০] ও কুমার শাহানির মায়া দর্পণ-এর [১৯৭২] মতো সিনেমাগুলোতে তার সিনেমাটোগ্রাফির শৈল্পিক জাদুর দেখা পেয়ে যায় এ তল্লাটের সিনেপ্রেমীরা। আর তাতে, এমনতর ক্ল্যাসিক ফিল্মের সঙ্গে কে. কে. মহাজন শব্দটিও যেন একাত্ম হয়ে যায়; তিনি হয়ে ওঠেন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের বিখ্যাত মানুষ।

কে. কে. মহাজনের জন্ম ১৯৪৪ সালের ২ অক্টোবর; ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের গুরদাসপুরে। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাঠ তিনি সারেন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে, পদার্থবিদ্যায় গ্রাজুয়েশন করে; এরপর ভর্তি হন এফটিটিআই-এ। তার কর্মজীবনের শুরুতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অবশ্য ফিল্ম-গ্রাজুয়েটদের তেমন গুরুত্ব ছিল না। এ ক্ষেত্রে মহাজন একাই হয়ে ওঠেন অনেকগুলো ক্ষেত্রের পথপ্রদর্শক। মুম্বাই শহরে একজন ইনডিপেনডেন্ট সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে তিনি শুরুর দিনগুলোতে অ্যাডভারটাইজিং ফিল্ম, ডকুমেন্টারি ও শর্টফিল্মে ক্যামেরা চালাতে থাকেন শ্যাম বেনেগাল, কুমার শাহানি ও বিডি গার্গার মতো ডিরেক্টরদের হয়ে। সে সময়ে তার ক্যামেরায় নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ ও পুরস্কারজয়ী ডকুমেন্টারির মধ্যে রয়েছে– শ্যাম বেনেগালের চাইল্ড অব দ্য স্ট্রিট [১৯৬৭], কুমার শাহানির অ্যা সার্টেন চাইল্ডহুড [১৯৬৭] এবং বিডি গার্গার অমৃতা শেরগিল [১৯৬৮] ও মহাবলিপুরম [১৯৬৮]।

ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র থাকাকালেই, জাদু দেখানোর সুযোগ পেয়ে যান মহাজন– কুমার শাহানির আভাঁ-গার্দে গ্রাজুয়েশন ফিল্ম দ্য গ্ল্যাস প্যান-এ [১৯৬৬]। এই সিনেমা দেখে মৃণাল সেন নিজের সিনেমায় ক্যামেরার দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। তারপর তো ইতিহাস! মৃণাল-মহাজন জুটির ভুবন সোম শিরোনামের ড্রামা ফিল্মটি একটি নতুন যাত্রার বার্তা নিয়ে আসে।

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকেই বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি ক্যাটাগরিতে চারটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন মহাজন : সারা আকাশ, উসকি রুটি, মায়া দর্পণ ও মৃণাল সেনের কোরাস [১৯৭৪] সিনেমার জন্য। তবে অনেকের মতে, ফিল্মমেকার-সিনেমাটোগ্রাফার জুটি হিসেবে শৈল্পিক বিস্ফোরক হয়ে ওঠেন মৃণাল-মহাজন : আগে উল্লেখিত দুটি সিনেমা ছাড়াও, ইন্টারভিউ [১৯৭০], কলকাতা ’৭১ [১৯৭২], মৃগয়া [১৯৭৬], একদিন প্রতিদিন [১৯৭৯], আকালের সন্ধানে [১৯৮০], খারিজ [১৯৮২] ও খান্দার [১৯৮৩] প্রভৃতি যার প্রমাণ।

কে. কে. মহাজনের সিনেমাটোগ্রাফিক কাজগুলো শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারেই নয়, বরং মানের দিক থেকেই ঈর্ষণীয় প্রশংসার দাবীদার। অন্যান্য আর্ট-হাউস সিনেমাটোগ্রাফারের মতো তিনি অফ-বিট ফিল্মমেকারদের তো কাজ করেছেনই, আবার ব্যতিক্রম ব্যাপার হলো, বাণিজ্যিক সিনেমার সঙ্গেও নিজের ক্যামেরার চোখকে মানিয়ে নিয়েছেন তুখোড় দক্ষতায়। লো-বাজেটের সিনেমা যেমন তিনি কিপটের মতো তুলে দিয়েছেন, তেমনি মেইনস্ট্রিম হিন্দি সিনেমায় পর্যাপ্ত অর্থের করেছেন যথাযোগ্য ব্যবহার। মেইনস্ট্রিম হিন্দি সিনেমার যে নির্মাতাদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন– রমেশ সিপ্পি [ভ্রষ্টাচার (১৯৮৯); একেলা (১৯৯১)], সুভাষ গাই [কালিচরণ (১৯৭৫)], মোহন কুমার [অবতার (১৯৮৩); অমৃত (১৯৮৬)], বাসু চ্যাটার্জি [পিয়া কা ঘর (১৯৭২); রজনীগন্ধ্যা (১৯৭৪); ছোটি সি বাত (১৯৭৫); চিট চোর (১৯৭৬); স্বামী (১৯৭৭)] প্রমুখ।

ক্যারিয়ারের শেষবেলায় তিনি সেই কুমার শাহানির ডকুমেন্টারিগুলোতে ক্যামেরা চালিয়েছেন, যার সঙ্গে তার চল্লিশ বছরেরও অধিককালের কর্মসম্পর্ক; এই ডকুমেন্টারিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– দ্য ব্যাম্বু ফ্লুইট [ফিচার ডকুমেন্টারি; ২০০১] ও দ্য ক্রো ফ্লাইজ [পেইন্টার আকবর পদ্মশ্রীর কাজের ওপর নির্মিত শর্ট ডকুমেন্টারি; ২০০৪]। এইসব ডকুমেন্টারিতেও ফুটে আছে মহাজনের চমৎকার শৈল্পিক ক্যামেরাওয়ার্ক।

ক্যামেরার পেছনে মহাজনের সঙ্গে যারা কাজ করেছেন, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি তার সহকর্মীদের মূল্যায়ন করতে জানতেন। অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অভ্যাসটি ছিল তার মজ্জাগত। সিনেমাটোগ্রাফার অলোক উপাধ্যায় জানান,

কুমার শাহানি ও মৃণাল সেনের ফিল্মে কে. কে.র সঙ্গে কাজ করাটা ছিল গর্বের। মহাজনের লেন্স ও সিন-লাইটিংয়ের ব্যবহার, তার কাজ করার স্টাইল ছিল চমৎকার। ডিরেক্টরেরা তার ওপর নির্ভর করতেন নিশ্চিন্তে। যেখানে ভালোবাসা দেখাতে হবে, তিনি সেখানে তা ঢেলে দিতেন; যেখানে শাসন করা জরুরি, তিনি সেখানে সেটিই করতেন। ওনার কাছ থেকে এগুলো ছিল শিক্ষণীয়।

ফিল্মমেকার ঋত্বিক ঘটকের জীবন ও কর্মের ওপর, অনুপ সিংহ নির্মিত ডকুমেন্টারিধর্মী ড্রামা ফিল্ম একটি নদীর নাম-এ [২০০৩] মহাজনের রঙের খেলা ছিল অতুলনীয়। প্রতিক্রিয়ায় তার উদ্দেশ্যে অনুপ সিংহ লিখেন,

আপনি দেখিয়েছেন, বাইরের চাকচিক্য ছাড়াও সুন্দর ও গভীর সিনেমা উপস্থাপন করা যায়। আপনি শুধু অবজেক্টকে অবজেক্ট হিসেবেই উপস্থাপন করেন না; বরং এটিকে বিশেষ কনটেক্সটে তুলে ধরে, গভীর চিন্তার খোরাক যোগান। আপনি আলো-ছায়ার খেলা দিয়ে যেভাবে জীবনকে দেখিয়ে যান– তা আমাদের মধ্যে আরও নতুন কিছু দেখার জন্য আগ্রহ ও ধৈর্যের উদ্রেক ঘটায়।

কে. কে. শুধু নিজের অ্যাসিস্ট্যান্টদেরই অনুপ্রাণিত করেননি, বরং নিজ প্রজন্মসহ সব প্রজন্মের সিনেমাটোগ্রাফারদের দেখিয়ে গেছেন স্বপ্ন। তার প্রসঙ্গে এফটিআইআই-এর ১৯৮৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী এবং পিরাভি [১৯৮৮] ও ট্রেন টু পাকিস্তান-এর [১৯৯৮] মতো সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফার সানি জোসেফের মন্তব্য :

ওনার মতো সিনেমাটোগাফারদের কাজে আমাদের প্রজন্ম সবসময়ই অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে। একটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। কে. কে. যখন আমাদের ব্যাচকে ওয়ার্কশপ করাতে এসেছিলেন, এক রাতে ওল্ড ফিল্ম আর্কাইভ বিল্ডিংয়ে আলো জ্বালিয়ে দেন তিনি। সেই আলো অনেক সুন্দর করে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আলো আর ছায়ার সেই খেলা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম; আর চেয়েছিলাম সেটির স্কেচ এঁকে রাখতে। সেই মুহূর্তে যে আলো-ছায়ার চমৎকার মিলন দেখেছিলাম, মুহূর্তেই মনে হয়েছিল, কোনো একদিন আমিও নিশ্চয়ই সিনেমাটোগ্রাফারই হবো।

![একদিন প্রতিদিন-এর সেট । মৃণাল-মহাজন [বাম-ডান]](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2016/08/K.K.-Mahajan-right-with-Mrinal-Sen-in-a-pharmacy-in-the-directors-neighbourhood-during-the-shooting-of_Ek-Din-Prati-Din.jpg)

কে. কে. মহাজন তার প্রফেশনাল কাজের পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের নানা ওয়ার্কশপ করিয়েছেন এফটিআইআই-এ। ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এও তিনি ওয়ার্কশপ করিয়েছেন। ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জুরি, এবং ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার [এনডিএফসি] স্ক্রিপ্ট অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য। ১৯৯৯ সালে সিনেমাটোগ্রাফারস কম্বাইন নামে একটি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এর উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন সিনেমাটোগ্রাফারের অবদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া, ছবির মানের উন্নতি ঘটানো, সিনেমাকে আরও যোগাযোগমুখী করে তোলা এবং এর সঙ্গে অন্যান্য আর্টফর্ম– যেমন পেইন্টিং, আর্ট, আর্কিটেকচার, মিউজিক, ড্যান্স ও থিয়েটারের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ছাড়াও নিজের কাজের জন্য কে. কে. মহাজন বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০০০ সালের নভেম্বরে মুম্বাই একাডেমি অব দ্য মুভিং ইমেজ [এমএএমআই] তার সম্মানে প্রথমবারের মতো কোডাক টেকনিক্যাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে, সিনেমাটোগ্রাফিতে ওনার অবদান এবং ভারতীয় সিনেমাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। সেই অ্যাওয়ার্ডের পক্ষে দেওয়া এমএএমআই কর্তৃপক্ষের বয়ান ছিল :

মহাজনের চমৎকার কাজ এবং রঙের ব্যবহার যেন সিনেমাকে তুলি দিয়ে আঁকে– যা কিনা মোশন পিকচার ফটোগ্রাফিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এখনো তার কাজগুলো সবাইকে অনুপ্রাণিত করে, এবং ভবিষ্যৎ-সিনেমাটোগ্রাফারদেরও নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে যাবে।

২০০৩ সালের ডিসেম্বরে, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব সিনেমাটোগ্রাফারস-এর [আইএসসি] অনারারি মেম্বারশিপ প্রদান করা হয় মহাজনকে। ২০০৫ সালের জুনে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস’ অ্যাসোসিয়েশন [ওয়াইআইসিএ] তাকে সিনেমাটিক আর্টে অসাধারণ ভূমিকা রাখার জন্য অনারারি লাইফ মেম্বারশিপ প্রদান করে। ২০০৬ সালের মার্চে, ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি প্রডিউসারস’ অ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় বাস্তবতা ও আলোর খেলা অতি দক্ষতার সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি করার স্বীকৃতিস্বরূপ তার হাতে তুলে দেয় এজরা মীর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অব ২০০৫।

কে. কে. তার কর্মজীবনের সারাংশ হিসেবে বলে গেছেন,

আমি এই অসাধারণ প্রফেশনে থাকতে পেরে সত্যি ভাগ্যবান। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এই কাজটি করতে গিয়ে। ঘুরেছিও অনেক। সবচেয়ে আনন্দের দিকটি হলো, এই প্রফেশনের ফলে প্রতিদিন আমি কিছু-না-কিছু শিখেছি। শেখার কোনো শেষ নেই। কোনো শিল্প পুরোপুরি শিখে ফেলা বলে আসলে কিছু নেই। একজন মানুষকে প্রতিনিয়তই শিখতে হয়, কেননা, এটি পরিবর্তনশীল।

২০০৭ সালের ১৩ জুলাই উপমহাদেশের এই মাস্টার সিনেমাটোগ্রাফার মুম্বাইয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

কে. কে. মহাজনের নির্বাচিত সিনেমাটোগ্রাফি

ফিচার ফিল্ম [বাংলা]

১৯৭০ » ইন্টারভিউ । মৃণাল সেন

»»»»» ইচ্ছাপূরণ । মৃণাল সেন

১৯৭২ » কলকাতা '৭১ । মৃণাল সেন

১৯৭৩ » পদাতিক । মৃণাল সেন

১৯৭৪ » কোরাস । মৃণাল সেন

১৯৮০ » আকালের সন্ধানে । মৃণাল সেন

১৯৮২ » খারিজ । মৃণাল সেন

২০০২ » একটি নদীর নাম । অনুপ সিংহ

ফিচার ফিল্ম [হিন্দি]

১৯৬৯ » ভুবন সোম । মৃণাল সেন

»»»»» সারা আকাশ । বসু চ্যাটার্জি

১৯৭০ » উসকি রুটি । মনি কাউল

১৯৭১ > আসাদ কা একদিন । মনি কাউল

১৯৭২ » পিয়া কা ঘর । বসু চ্যাটার্জি

»»»»» মায়া দর্পণ । কুমার শাহানি

১৯৭৩ » কুনওয়ারা বন্ধন । বিমল তেওয়ারি

»»»»» ছালিয়া । মুকুল দত্ত

১৯৭৪ » দুসরি সিতা । গগি আনন্দ

»»»»» রজনীগন্ধ্যা । বাসু চ্যাটার্জি

১৯৭৫ » ছোটি সি বাত । বাসু চ্যাটার্জি

১৯৭৬ » কালীচরণ । সুভাষ গাই

»»»»» চিটচোর । বাসু চ্যাটার্জি

»»»»» মৃগয়া । মৃণাল সেন

১৯৭৭ » স্বামী । বসু চ্যাটার্জি

»»»»» মুক্তি । রাজ তিলক

১৯৭৮ » দিললাগি । বাসু চ্যাটার্জি

»»»»» তুমহারে লিয়ে । বাসু চ্যাটার্জি

»»»»» কর্মযোগী । রাম মহেশ্বরী

১৯৭৯ » চক্রব্যুহ । বাসু চ্যাটার্জি

»»»»» একদিন প্রতিদিন । মৃণাল সেন

»»»»» মঞ্জিল । বাসু চ্যাটার্জি

»»»»» আজকি ধারা । মুকুল দত্ত

১৯৮০ » আপ তো এইসে না থে । আম্বারিশ সাঙ্গাল

»»»»» মন পসন্দ । বাসু চ্যাটার্জি

১৯৮১ » চেহরে পে চেহরা । রাজ তিলক

»»»»» ওয়াক্ত কি দিওয়ার । রবি ট্যান্ডন

»»»»» সামিরা । বিনয় শুক্লা

১৯৮২ » আদাত সে মজবুর । আম্বারিশ সাঙ্গাল

১৯৮৩ » খান্দার । মৃণাল সেন

»»»»» অবতার । মোহন কুমার

১৯৮৪ » তারাং । কুমার শাহানি

»»»»» অল রাউন্ডার । মোহন কুমার

১৯৮৫ » জওয়াব । রবি ট্যান্ডন

»»»»» সুরখিয়ান । অশোক ত্যাগী

১৯৮৬ » অমৃত । মোহন কুমার

১৯৮৮ » একদিন আচানাক । মৃণাল সেন

১৯৮৯ » ভ্রষ্টাচার । রমেশ সিপ্পি

১৯৯০ » কসবা । কুমার শাহানি

»»»»» আমবা । মোহন কুমার

১৯৯১ » একালা । রমেশ সিপ্পি

১৯৯২ » আজ কি তাগাত । অনিল নাগরথ

১৯৯৩ » সাহিবান । রমেশ তালওয়ার

১৯৯৫ » জামানা দিওয়ানা । রমেশ সিপ্পি

১৯৯৬ » চার অধ্যায় । কুমার শাহানি

১৯৯৭ » তুন্নু কি টিনা । পরেশ কামদার

ফিচার ফিল্ম [তেলুগু]

১৯৭৭ » ওকা উড়ি কথা । মৃণাল সেন

ডকুমেন্টারি

১৯৬৭ » অ্যা সার্টেন চাইল্ডহুড । কুমার শাহানি

»»»»» চাইল্ড অব দ্য স্ট্রিট । শ্যাম বেনেগাল

১৯৬৮ » অমৃতা শেরগিল । বিডি গার্গা

»»»»» মহাবলিপুরম । বিডি গার্গা

১৯৮৯ » দ্য ফ্লাইং বার্ড । বিষ্ণু মাথুর

২০০০ » দ্য ব্যাম্বু ফ্লুইট । কুমার শাহানি

২০০৪ » অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ । কুমার শাহানি

![বার্গম্যান অথবা বারিমনের আত্মজীবনী [কিস্তি-৪]](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2016/09/bergman-1-218x150.jpg)

![বার্গম্যান অথবা বারিমনের আত্মজীবনী [কিস্তি-১]](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2016/06/1-218x150.jpg)

![ফেস টু ফেস: বারিমনসঙ্গ অথবা শুটিংয়ের দিনলিপি [২]](https://www.filmfree.org/wp-content/uploads/2019/10/FORMATE-1-1-218x150.jpg)

[…] কাহিনি । আশীষ বর্মণ সিনেমাটোগ্রাফি । কে. কে. মহাজন মিউজিক । বিজয় রাঘব রাও প্রডিউসার । […]